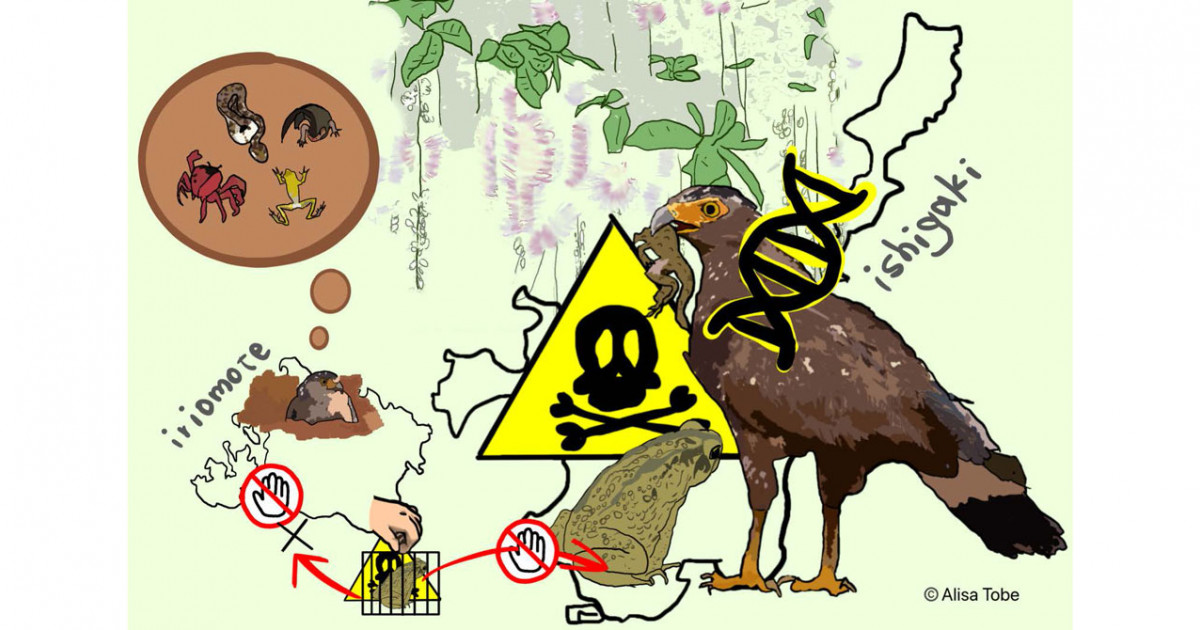

沖縄県の石垣島と西表島にしか生息しない希少な鳥、カンムリワシ。

この美しい猛禽類が、なんと強力な毒を持つオオヒキガエルをバクバクと食べている姿が何度も確認されていました。

同じように外来種被害を受けているオーストラリアでは同じカエルの毒で多くの動物が死んでしまうのに、なぜカンムリワシは平気なのでしょうか?

京都大学の研究チームが、この謎を遺伝子レベルで解き明かしたという論文が発表されました。

毒ガエルがやってきた石垣島

1978年、石垣島にオオヒキガエルという外来種が持ち込まれました。

このカエルは強心配糖体という強力な毒を分泌します。

オーストラリアでは、この毒によって多くの捕食動物が中毒死したという報告があるほど危険な毒です。

ところが石垣島では、絶滅危惧種のカンムリワシがこのカエルを頻繁に捕食している様子が観察されているにも関わらず、中毒症状を起こしたという報告は一件もありませんでした。

これは一体なぜなのでしょうか?

遺伝子が明かした驚きの真実

京都大学の戸部有紗さんらの研究チームは、この謎を解くため、カンムリワシの遺伝子を詳しく調べました。

特に注目したのは「ATP1A」という遺伝子です。

この遺伝子は、毒に対する耐性と深い関わりがあることが知られています。

研究の結果、カンムリワシのATP1A遺伝子の配列が、毒ヘビとして有名なヤマカガシと全く同じだったのです。

ヤマカガシは、毒を持つヒキガエルやホタルを食べることができる毒耐性を持つヘビとして知られています。

他の猛禽類との比較で見えた特殊性

研究チームは8種類の他の猛禽類の遺伝子配列も調べました。

すると、毒耐性に関連するアミノ酸配列において、ヤマカガシと同じ配列を持つのはカンムリワシだけだったのです。

他の猛禽類は、私たち人間と同様に毒に対する耐性を持たない遺伝子配列でした。

これは、オオヒキガエルの毒に対する耐性が、カンムリワシもしくはその非常に近い仲間にだけ限定された、特別な進化の産物である可能性を示しています。

種全体が持つ遺伝的な「保険」

さらに興味深いことに、インドネシアに生息するカンムリワシの亜種も、石垣島・西表島のカンムリワシと全く同じ遺伝子配列を持っていることが分かりました。

東アジアに広く分布するカンムリワシの各亜種の生息地には、強心配糖体を分泌する生物が存在しており、台湾の亜種はこれらのカエルを実際に食べていることも確認されています。

これは、カンムリワシという種が、長い進化の過程で毒を持つ動物を食べることへの適応として、遺伝的に毒耐性を獲得し、各地で隔離された後もその耐性を維持し続けてきたことを意味します。

偶然が生んだ適応の物語

西表島と石垣島には、もともと強心配糖体を分泌する動物は生息していませんでした。

それにも関わらず、カンムリワシがオオヒキガエルを食べることができたのは、種として元々持っていた遺伝的な特徴のおかげでした。

これは、進化の過程で偶然獲得した遺伝的形質が、人為的な環境変化に対する柔軟な適応を可能にした、生物学的に非常に興味深い事例です。

まるで、未来の脅威に備えて遺伝的な「保険」を持っていたかのようです。

残された課題と今後の展望

しかし、この研究が全ての謎を解いたわけではありません。

オオヒキガエルの毒がカンムリワシの生理機能に与える長期的な影響や、外来種が生態系全体に及ぼす影響については、まだ多くの未解明な部分が残されています。

カンムリワシは現在、西表島と石垣島を合わせて約200羽ほどしか生息していない絶滅危惧種です。

外来種のオオヒキガエルが生態系に組み込まれつつある現状は、固有の生物を多く有する石垣島の生態系にとって必ずしも好ましい状況とは言えません。

研究チームは今後、カンムリワシの食性をより詳しく調査し、オオヒキガエルが生態系全体に与える影響を多角的に評価していく予定です。

まとめ:進化の知恵に学ぶ

この研究は、希少な猛禽類カンムリワシの驚くべき適応能力を遺伝子レベルで明らかにした、猛禽類における毒耐性の進化を解明した世界初の研究です。

長い進化の過程で獲得された遺伝的特徴が、現代の環境変化への適応を可能にしているという事実は、生命の持つ可能性の大きさを改めて教えてくれます。

同時に、外来種問題の複雑さや、生態系保全の重要性についても考えさせられる研究でもあります。

カンムリワシのような希少種を守りながら、健全な生態系を維持していくための取り組みは、今後ますます重要になっていくでしょう。

この研究成果は、2025年7月14日に国際学術誌「BMC Ecology and Evolution」に掲載されました。

コメント